面会交流はどんな場合に認められる?

面会交流はどのような場合に認められるのでしょうか?

面会交流に強い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。

1 面会交流とは何か?

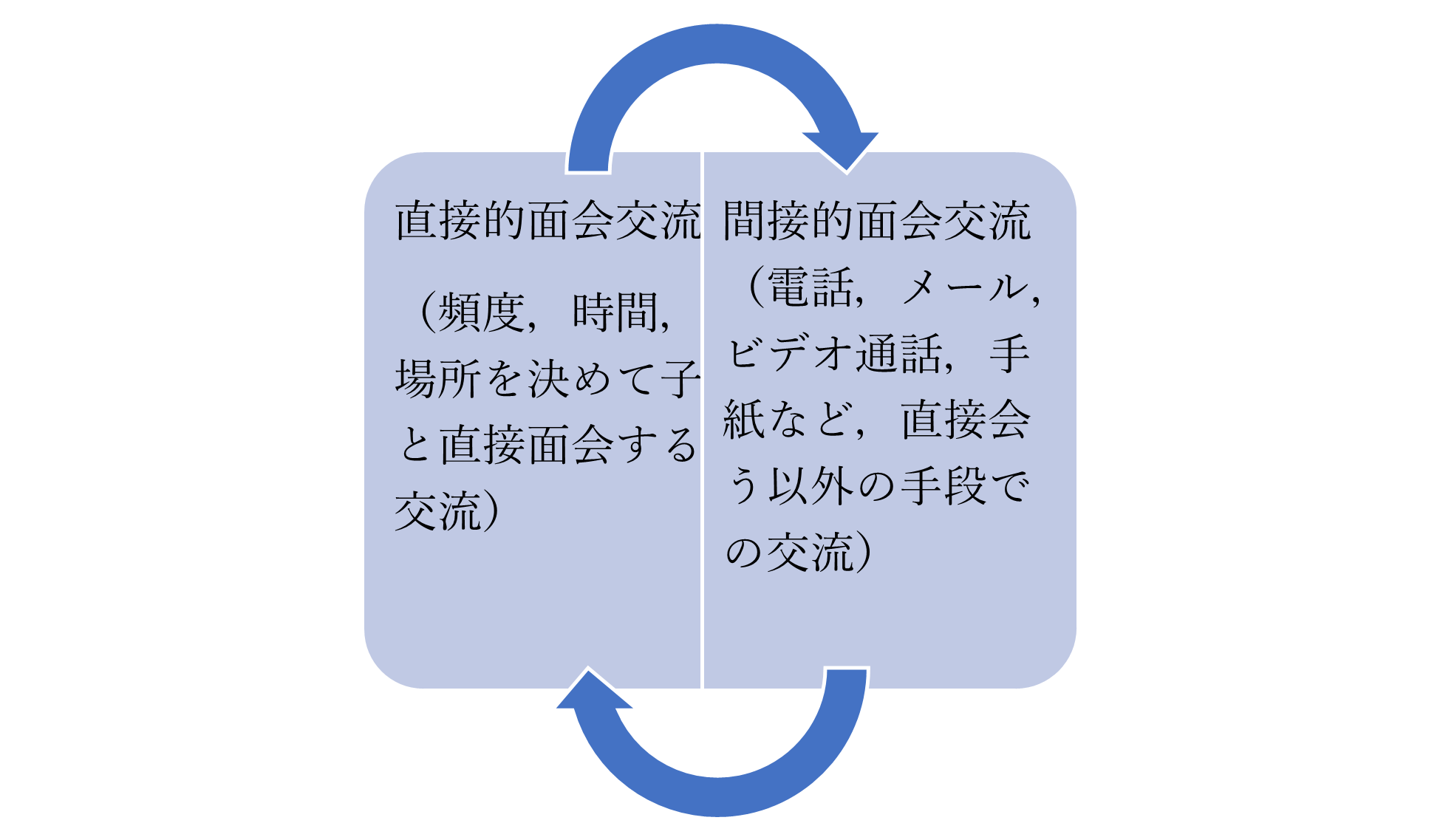

面会交流権とは、

「非監護親(子供と一緒に暮らしていない親)が子どもと会ったり(直接的面会交流)、電話や手紙などのやりとり(間接的面会交流)ができる権利」です。

面会交流を実現するためには、まずは監護親(子供と一緒に暮らしている親)との協議が必要です。

2 どのような手続きが必要?

非監護親と監護親との間で、面会交流の内容や条件についてきちんと合意ができれば、問題なく面会交流はできます。

問題は、非監護親と監護親との間で、これらの合意ができない場合です。

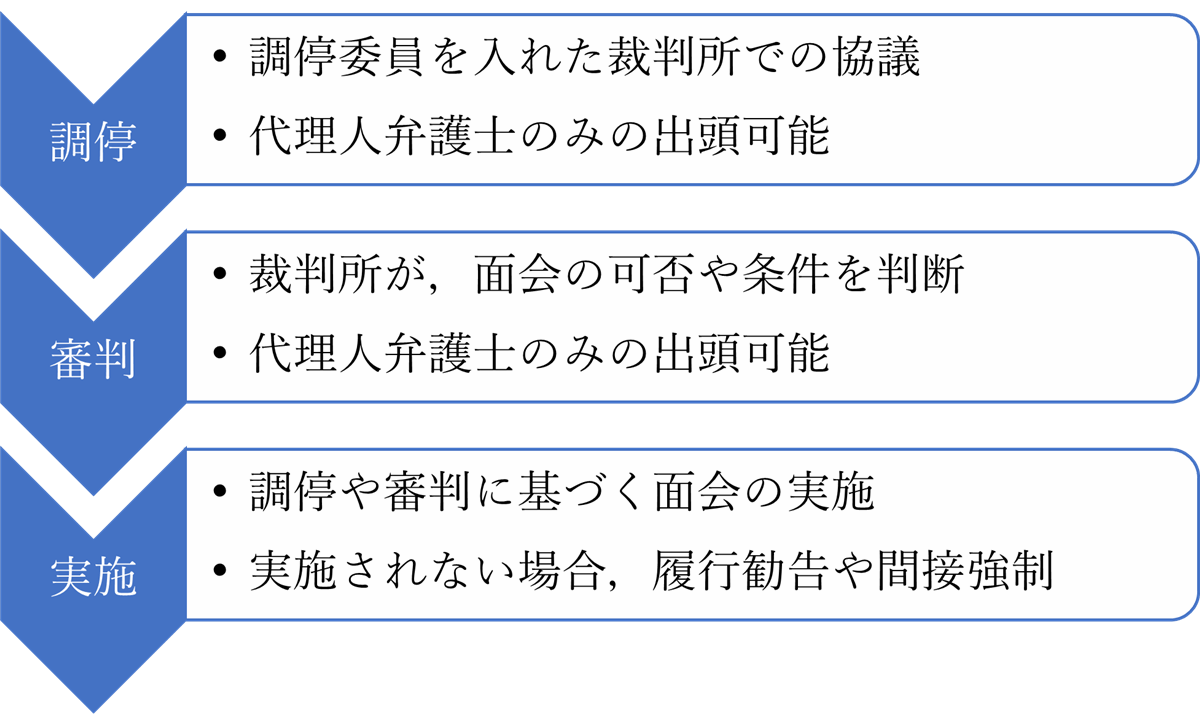

このような場合、家庭裁判所にて面会交流の調停(またはその後の審判)を申し立てる必要があります。

調停手続では、裁判所から選ばれた調停委員が間に入り、面会交流をするかどうか、どういう条件にするかについて、お互い譲れるところは譲って協議することになります。

調停の相手方が鹿児島市に在住の場合は、鹿児島家庭裁判所本庁が申立先です。

面会交流調停においては、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、両親やお子さんの意向を面接調査することがあります。

弁護士を代理人にすれば、弁護士のみが調停に出頭することも可能です。

調停がまとまらない場合は、最終的には裁判所が審判に移行して、主張書面や資料を出し合い、裁判所が一刀両断で面会交流の可否や条件を判断することになります。

面会交流が審判や調停で決まったにもかかわらず実施されない場合は、履行勧告や間接強制という手続があります。

3 どのような場合に面会交流が認められる?

裁判所は、子の福祉に反するなどの特段の事情がない限り、面会交流を認める傾向にあります。

これは、面会交流が、非監護親から愛されていることを知る機会として、子の健全な成長や人格形成に必要だからです。

面会交流を認めるべきでない特段の事情とは、例えば、①子の虐待②子の連れ去り③監護親への暴力などが挙げられます。

そして、これらの有無を判断するには、子の心身の状況・監護状況、子の意思・年齢、監護教育に及ぼす影響、父母それぞれの意思・心身の状況、父母の葛藤・緊張関係の程度、面会交流についての父母の協力の可能性、申立の目的、別居親との距離などの要素が考慮されることが多いです。

お子さんが面会交流に消極的である場合は、15歳を超えていると子の意思が尊重されます。

15歳未満の場合は、お子さんが消極的なだけで面会交流が否定されるわけではありません。

5 弁護士を代理人にすると、どんなメリットがある?

先ほど書いたとおり、弁護士が調停や審判の代理人となれば、弁護士のみが調停または審判に出頭することもできます。

また、依頼者側に有利な事情を拾い上げて、裁判所や相手にそれらを書面または口頭で伝えることで、より良い結果になる可能性が高まります。

さらに、面会交流をどういう内容にするかについて、交渉によって決めるべきことは多くあります。

例えば、面会交流の頻度、日時、場所、子の受け渡し方法・場所、宿泊の有無、プレゼントの渡し方、実施日の変更、第三者や監護親の立会い、監護親との連絡方法、費用負担などです。

これらをしっかり決めるにあたっては相手との交渉が必要であり、交渉のプロである弁護士を入れるべき理由の一つです。

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、面会交流の調停や審判の経験が多くあります。

面会交流をしたい方、逆に、してほしくない方は、今すぐ、お気軽に相談をご予約ください。

鹿児島あおぞら法律事務所は初回無料相談です。

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所

代表弁護士 犬童正樹

無料相談予約は

1 電話予約(平日9時~18時)

2 LINE予約

3 メール予約

関連ブログ記事