相続に強い弁護士なら鹿児島あおぞら法律事務所

相続、遺産に強い弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所が、遺産分割、遺留分、遺言、相続放棄を無料相談で解決し、あなたの心をあおぞらにします!

代表弁護士は、弁護士視覚に加えて、相続診断士や交渉アナリストの資格も取得しています。

相続が、家族同士で争う「争族」とならないように、速やかに、円満に解決しましょう。

相続の無料相談の予約は

1 電話予約(平日9時~18時)

2 LINE予約

3 メール予約

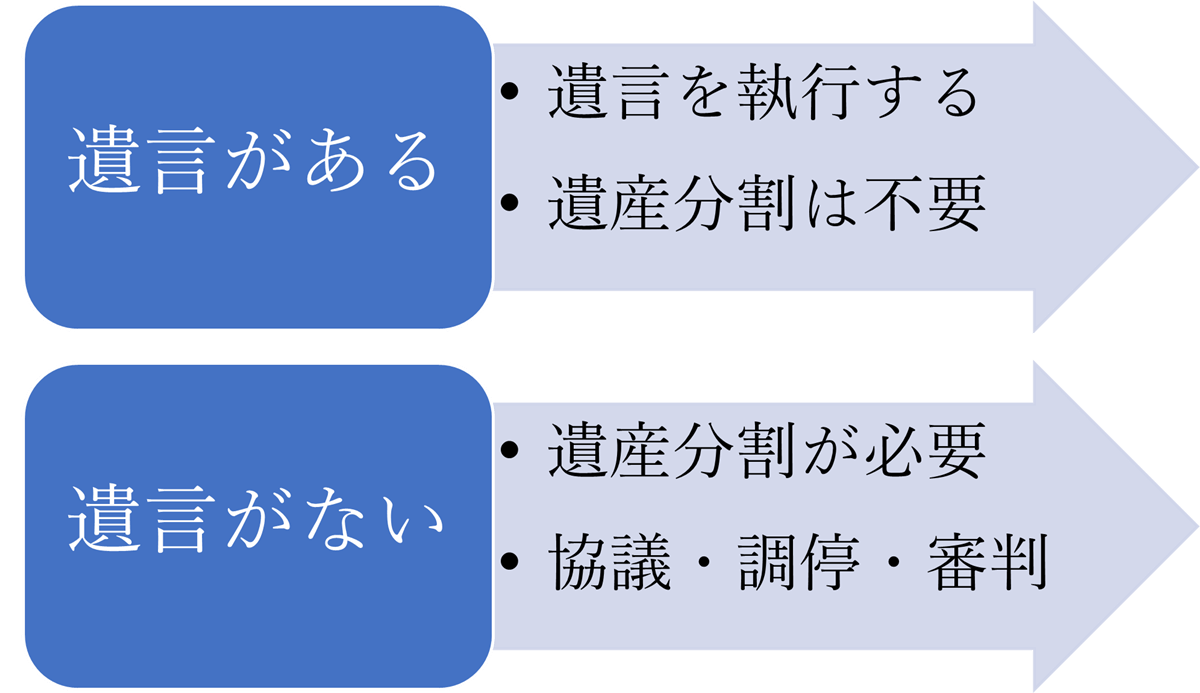

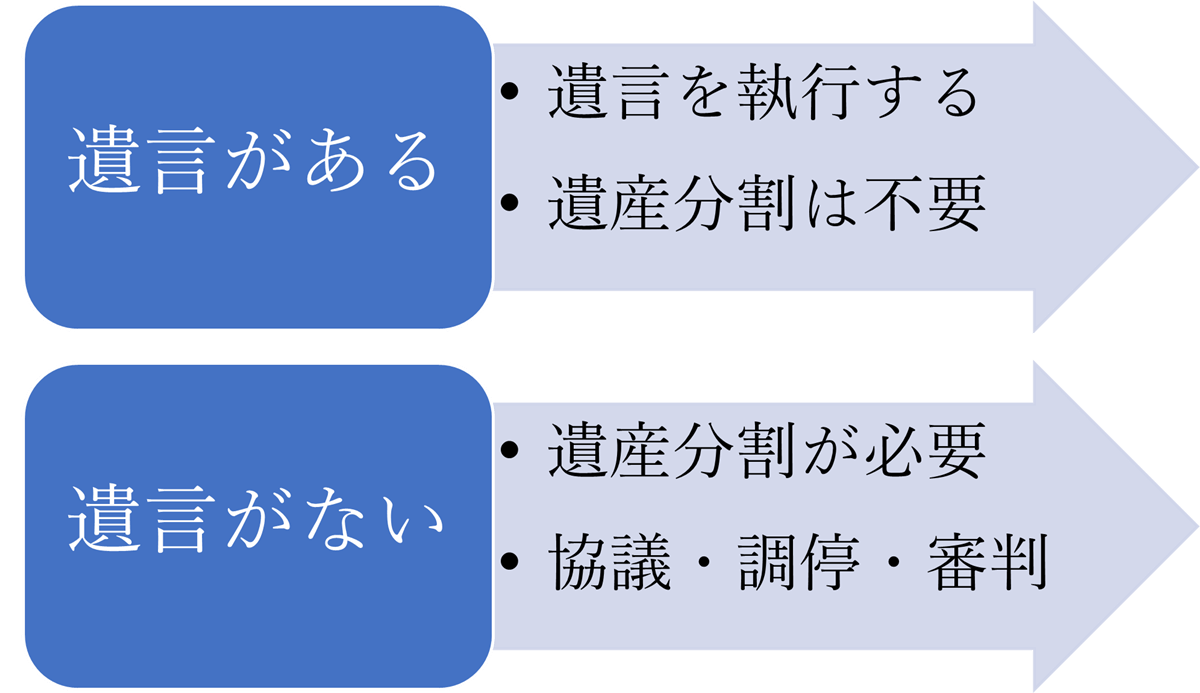

相続問題の流れ

相続問題は、まず遺言があるかどうかで道が分かれます。

遺言があればそれを執行するだけです。

ただし有効な遺言かどうかという問題はありえます。

また、あまりに不公平な遺言であれば、遺留分侵害額を請求できることがあります。

次に、遺言がなければ,遺産分割、つまり遺産をどのように分けるかの問題です。

遺産分割は相続人全員の協議(話合い)が原則です。

合意できなければ、家庭裁判所で遺産分割の調停や審判が必要です。

その中で特別受益や寄与分で調整することがあります。

そのほか、「何が遺産に該当するのか」、「生前の勝手な預金引き出しをどうするか」などの問題もあります。

相続・相続放棄を弁護士に相談するメリット

遺産分割の場合,誰か一人でも話合いができなければいつまでも遺産分割はできず,

もらえるはずの相続分がもらえないことになります。

弁護士を代理人とすることで,協議や調停がスムーズに進み,自分の相続分を確保できます。

また、遺言、遺産分割の方法、遺留分、相続放棄、特別受益、寄与分など法的な問題点も多いです。

相続の専門家である弁護士に相談や依頼をすれば、依頼者にとって有利な結論になる可能性が高まります。

また,不公平な遺言に対する遺留分侵害額請求には1年間という期限があります。

これを過ぎると,遺留分を請求できなくなります。

きちんと形に残しておかないと,裁判で証拠不足で負ける危険もあります。

弁護士に依頼すれば期限に遅れたり証拠不足になる心配はありません。

また、相続放棄についても、放棄の前後でしてはいけないことや期間制限、

再転相続の問題などもあるため、早めに相続放棄に強い弁護士に相談すべきです。

さらに,相続問題には感情のもつれがあります。

弁護士を代理人とすれば、相手方と直接やり取りをすることなく、冷静に話し合いを進められます。

例えば、遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士を代理人とした交渉や調停、審判が必要です。

弁護士が代理人として交渉や調停に参加するので、依頼者の方が裁判所や協議に出頭する労力や負担を減らすこともできます。

相続は鹿児島あおぞら法律事務所に相談を

鹿児島あおぞら法律事務所の強みは、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄など、問題が多い専門的事件を経験し、多くの相続問題を解決した実績があります。

代表弁護士は、相続診断士の資格も取得し、日々、相続問題について研究しています。

鹿児島あおぞら法律事務所は、相続の相談を累計で数百件は受けています。

相続問題なら相続に強い弁護士、鹿児島あおぞら法律事務所にお任せください!

また,相続は親族間の争いなので、できるだけ穏便に円満に解決できるよう、裁判や審判ではなく、協議(交渉)や調停での解決を第一に考えます。

※鹿児島あおぞら法律事務所は,高齢化社会において少しでも社会に恩返しするために,鹿児島市社会福祉協議会への寄付活動を行っています。

相続は、不動産登記手続きや相続税の問題もよく出てきます。

その場合、当事務所が提携する司法書士の先生(登記の専門家)や税理士の先生をご紹介することが可能です。

鹿児島あおぞら法律事務所の相談環境

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用

相談は無料!

弁護士に依頼する場合の費用

遺産分割交渉

着手金 30万円~

成功報酬 経済的利益の16%が原則

※調停になれば別途必要。

※分割払い可能。

相続放棄

着手金 10万円

成功報酬 10万円

相談予約はお気軽に!

1 電話予約(平日9時~18時)

2 LINE予約

3 メール予約

※相続・相続放棄は電話相談も可能。

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、鹿児島で相続・相続放棄の相談17年。

相続の知識経験が豊富です!

無料相談ですので、お気軽にご予約下さい!

相続の解決事例・口コミ

弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所の解決事例は、以下のとおりです。

他の相続人が、亡き父の預金を勝手に引き出していました。

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談し、亡き父が生前承諾していたか、

使途はなにかなどの点が争点になることの説明を受け、

ある程度証拠も揃っていたのでそのまま裁判を依頼しました。

引き出した預金の大半を返還するとの内容で和解できました。

(鹿児島市 60代男性)

亡くなった親族と長年疎遠になっていましたが、私も相続人の資格がありました。

ところが、その親族は亡くなる前に、別の親族に全財産を相続させるとの遺言をしました。

このままだと私は何も相続できない状態でしたので、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。

私には遺留分があったため、遺留分を主張すれば、法定相続分の半分をもらえることがわかりました。

そこで、弁護士に交渉を依頼しました。

交渉により、遺留分に応じたまとまった現金を取得できました。

(鹿児島市 60代女性)

高齢の親が相続人なのですが、相続財産である自宅にこれまで親が住んでいたので、そのまま住ませてあげたいと思っていました。

ところが、他の相続人が複数おり、このままでは親以外の相続人も自宅の持分を持つため、親が単独で自宅に住めない可能性がありました。

そこで鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ、他の相続人全員に相続放棄をしてもらえれば希望どおりの結果になるとのことでした。

他の相続人に相続放棄をしてもらう交渉を弁護士にお願いしました。

交渉がうまくいき、親だけが相続人になったことで、今後も安心して、自宅に親を住まわせることができました。

(鹿児島市 30代女性)

まずは遺言があるかどうか

被相続人(亡くなった方)の公正証書遺言や自筆証書遺言がある場合、遺言のとおりに執行するだけなので、遺産(相続財産)の分割は不要です。

※遺言で不公平な分配をされた相続人は、遺留分を請求できることがあります。

逆に遺言がなければ、遺産分割が必要です。

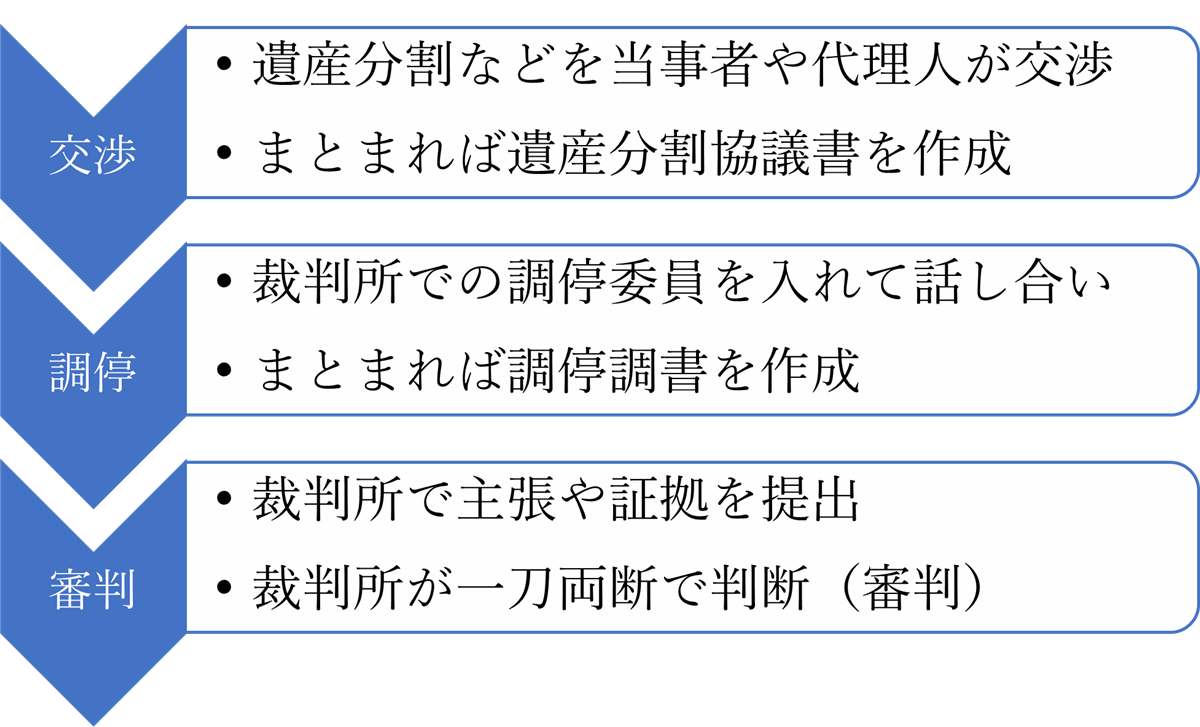

遺産分割(相続財産をどう分けるか)は、協議、調停、または審判で決まります。

当事務所にご依頼いただければ、弁護士が代理人として動くので、ご自身が相手方と交渉したり裁判所に出頭する必要はなくなります。

したがって、相続問題はまずは遺言書があるかどうかを確認すべきです。

公正証書遺言があるかどうかは、公証役場で調査できます。

また、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。

鹿児島市の方は、鹿児島公証人合同役場、鹿児島家庭裁判所に問い合わせてみましょう。

相続人と遺産の種類

遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)の相続財産を相続人間で分割する手続です。

相続人はだれか

ではそもそも相続人とはだれのことでしょうか?

まず、配偶者(夫や妻)は常に相続人です。

次に、配偶者以外の相続人として第一順位は、子です。

子がいれば、親や兄弟がいても、子(と配偶者)だけが相続人です。

第二順位は、被相続人の直系尊属(両親や祖父母)です。

つまり、子がおらず、または子が相続放棄した場合に初めて、直系尊属が相続人になります。

第三順位は、兄弟姉妹です。

つまり、子も直系尊属もおらず、またはどちらも相続放棄した場合に初めて、兄弟姉妹が相続人になります。

遺産分割する財産は?

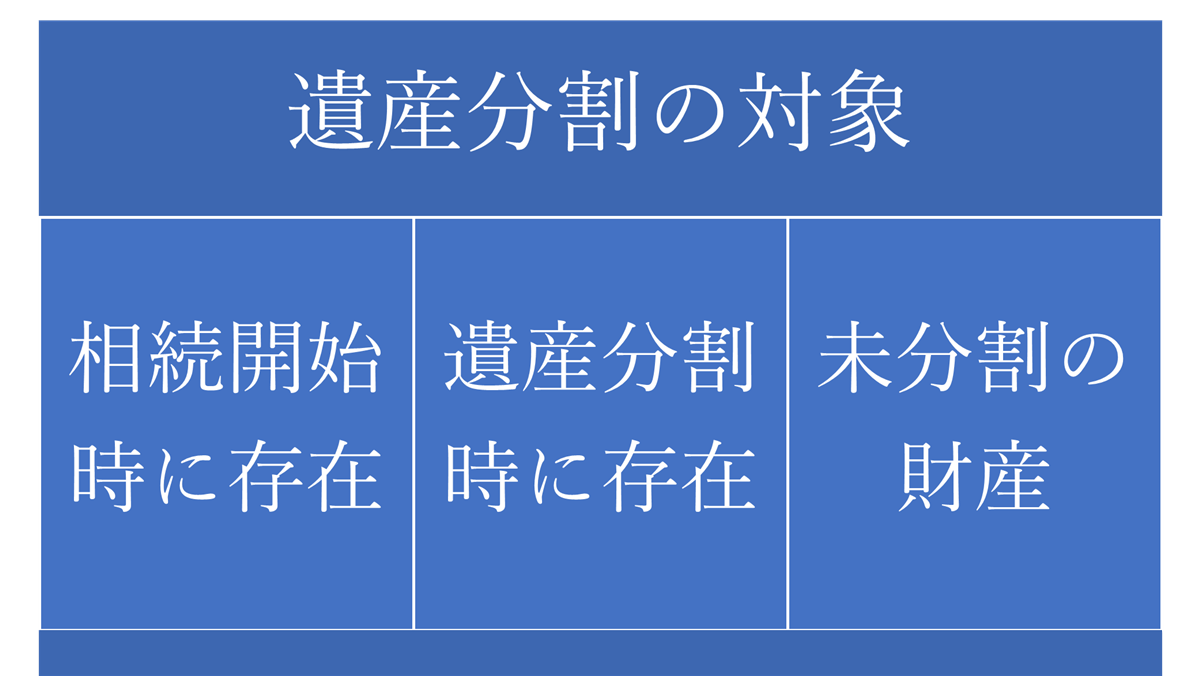

遺産分割の対象となる財産は、

①相続開始時及び遺産分割時に存在する、

②未分割の遺産(不動産、預貯金、株式など)

です。

例えば、生前に他の相続人が引き出したお金は、①相続開始時に存在していないので、遺産分割の対象ではありません。

ただし、他の相続人は不正出金した相続人に対して不当利得として金銭の返還を請求できます。

遺産分割手続の流れ

遺産(相続財産)の分割手続には

- 遺産分割協議(交渉)

- 遺産分割調停

- 遺産分割審判

があります。

1 遺産分割協議(交渉)

相続財産をどう分けるかを相続人全員で話合い、遺産分割協議書を作成します。

弁護士が代理人となることができます。

2 遺産分割調停

相手方(のいずれか一人)の住所地の家庭裁判所に調停を申立てます。

調停成立には、相続人全員の同意が必要です。

弁護士が代理人の場合、本人の出頭は不要です。

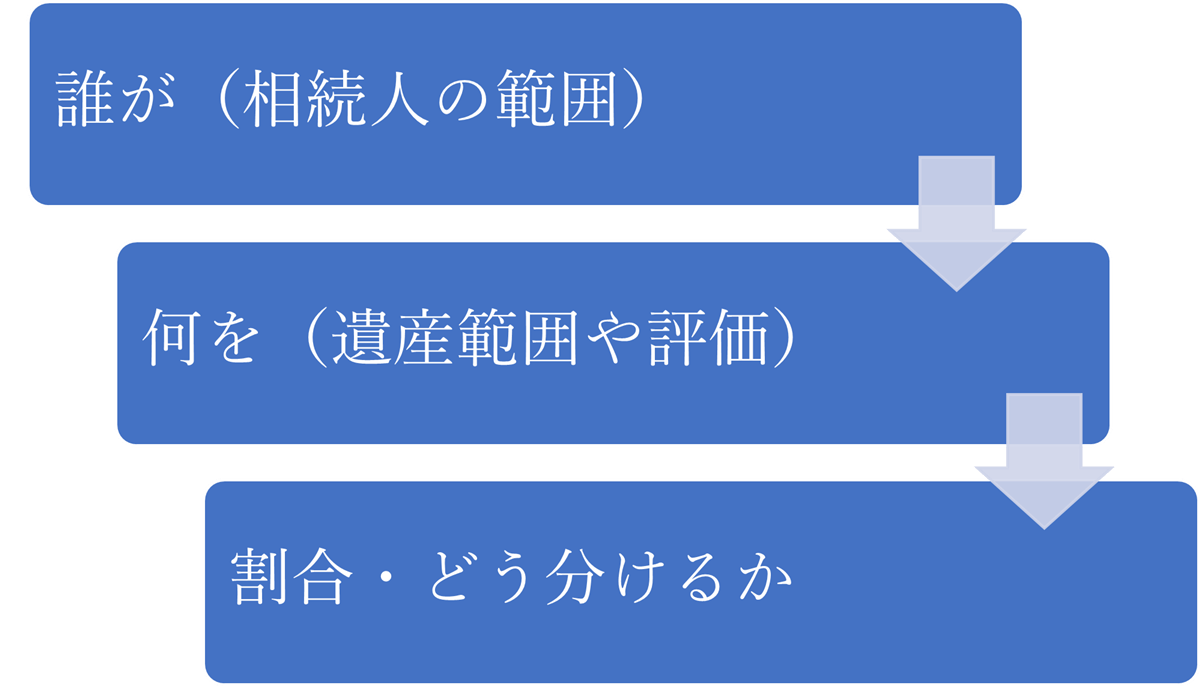

遺産分割調停の手順は以下のとおりです。

①だれが(相続人の範囲)

②何を(相続財産の範囲や評価)

③どのような割合で(法定相続分。特別受益や寄与分による修正)

④どのように分けるか(分割方法)

遺産分割調停の管轄裁判所は、調停を起こされる相手方(他の相続人)の住所地または合意管轄で決まります。

例えば相手方が鹿児島市に住んでいる場合は、鹿児島家庭裁判所(本庁)が管轄裁判所です。

遠方の裁判所の調停でも、電話会議で参加できます。

調停が不成立なら、次は遺産分割審判です。

3 遺産分割審判

家庭裁判所が、相続財産の分け方について、主張や証拠をもとに、一刀両断で判断(審判)をします。

審判は、真実はどうあれ証拠が全てなので、客観的な資料が必要です。

法的評価も争われるので、遺産分割審判の経験がある弁護士を代理人とすることで、有利に解決できます。

相続したくないときは相続放棄を

借金が多く相続したくないときは、すぐに相続放棄をしましょう。

相続放棄の手続や注意点を鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が説明します。

相続放棄とは、

家庭裁判所に、「すべての相続財産を相続しない」、

つまり、相続人にならないことを認めてもらう手続です。

「被相続人の債務が財産よりも多い」など、相続してしまうと損になる場合、

相続放棄を裁判所に申立てすることで、「一切の相続をしない」ことができます。

相続人は、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄を申立てる必要があります。

ただ、借金があることを知ったのが遅かった場合などは期間が延長できます。

また、借金の存在を知らなかった場合は、3か月経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。

私の経験上ですが、この場合でも相続放棄は比較的緩やかに認められます。

とはいえ、相続放棄は注意点が多くあります。

相続放棄を検討している方は、早めに専門的弁護士に相談すべきです。

不公平な遺言には遺留分請求を

遺留分とは、遺言によっても奪えない留保分のことです。

配偶者、子、直系尊属(親や祖父母)は、遺言により遺産が全くもらえない、または著しく少ない場合、他の相続人に対して、遺留分を請求できます。

なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続人が直系尊属しかいない場合は、法定相続分の3分の1、それ以外の場合は2分の1の遺留分が認められています。

知ってから1年または相続開始から10年以内の請求が必要です。

特別受益・寄与分とは?

特別受益とは

特別受益とは、「被相続人から、生前贈与や遺贈など特別の利益を受けた相続人がいる場合に、その特別受益を相続財産に加えて、相続分を計算したうえで、特別受益を差し引く手続」です。

特別受益は遺産の前渡しといえるので、相続財産として残っていたはずのものとみなします。(持ち戻し)

持ち戻し免除の意思表示とは

持戻し免除の意思表示とは、「特別受益を相続分算定の対象としない」という被相続人の意思表示です。

被相続人の意思を尊重して、特別受益があっても遺産分割で考慮しない扱いにします。

特別受益の対象は

遺贈のほか、生前贈与で特別受益にあたりうるのは、持参金・支度金、不動産や営業資金の贈与です。

逆に、結納金・挙式費用、高校卒業後の学資、無職の子への援助は、原則として特別受益に当たりません。

生命保険金・死亡退職金は、受取人が被相続人以外の場合は、固有の財産なので、特別受益に当たりません。

ただし、不公平が著しい特段の事情があれば、特別受益に準じて持ち戻し対象になりえます。

寄与分について

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献した相続人に、より多くの相続分を与える制度です。

- 通常を超える特別の寄与

- 財産維持管理との因果関係

が必要です。

相続のポイントを解説!

相続に強い鹿児島の弁護士が、経験を踏まえて相続のポイントを解説します。

有効な公正証書遺言や自筆証書遺言があれば、あとは遺言の執行をするだけなので、遺産分割の問題は生じません。ただし遺留分の問題が残ります。

遺言があっても、遺言者に重度の認知症や記載方式の不備があれば、遺言が無効であると主張して、裁判や調停を起こすこともできます。

ただし、認知症が重度であったことを示す病院の診療録(カルテ)など、客観的証拠があることを前提に、相続に強い専門的弁護士による法的な主張、立証が不可欠です。

被相続人の配偶者、直系尊属や子(子がすでに死亡していれば孫。兄弟は遺留分はなし。)は、各法定相続分の2分の1(相続人が親だけの場合は3分の1)の遺留分があるので、遺言でこれを下回る場合、他の相続人に対して遺留分の侵害額請求を行うことができます。(民法1042条)

遺留分侵害額請求により、自身の遺留分相当額の金銭を請求できます。

その後、相手方が応じなければ弁護士が代理人となり、調停または裁判を起こします。

遺産を具体的にどう分けるかについて相続人全員で協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成して、不動産の移転登記や財産の分配ができます。

協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申立てます。

弁護士に依頼すれば弁護士のみ出頭すれば足ります(本人も同行可能)。

遺贈や、通常の扶養義務を超える「特別な」生前贈与があれば、特別受益として相続財産に持ち戻して、相続人間で配分します(民法903条1項)。

ただし遺言などで被相続人が持ち戻しを望んでいなければ、遺留分を侵害しない限り持ち戻しはできません。

特別受益に当たるかどうかは、適切な主張、立証が必要です。

相続財産について通常の扶養義務を超える「特別な」寄与があれば、寄与分として相続財産から取り分けて寄与者(相続人以外でも)に渡し、残った相続財産を全相続人間で配分します(民法904条の2)。

寄与分に当たるかどうかは、適切な主張や立証が必要です。

相続放棄とは、プラス財産もマイナス財産も相続を放棄する裁判所の手続です(民法915条)。

多額の負債がある場合などに相続放棄をすべきです。

3ヶ月という期間制限のほか、相続放棄の前後で「してはいけないこと」があり、慎重に相続放棄の手続きを進める必要があります。

間違いがないよう相続放棄に強い弁護士に依頼すべきです。

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所

代表弁護士 犬童正樹